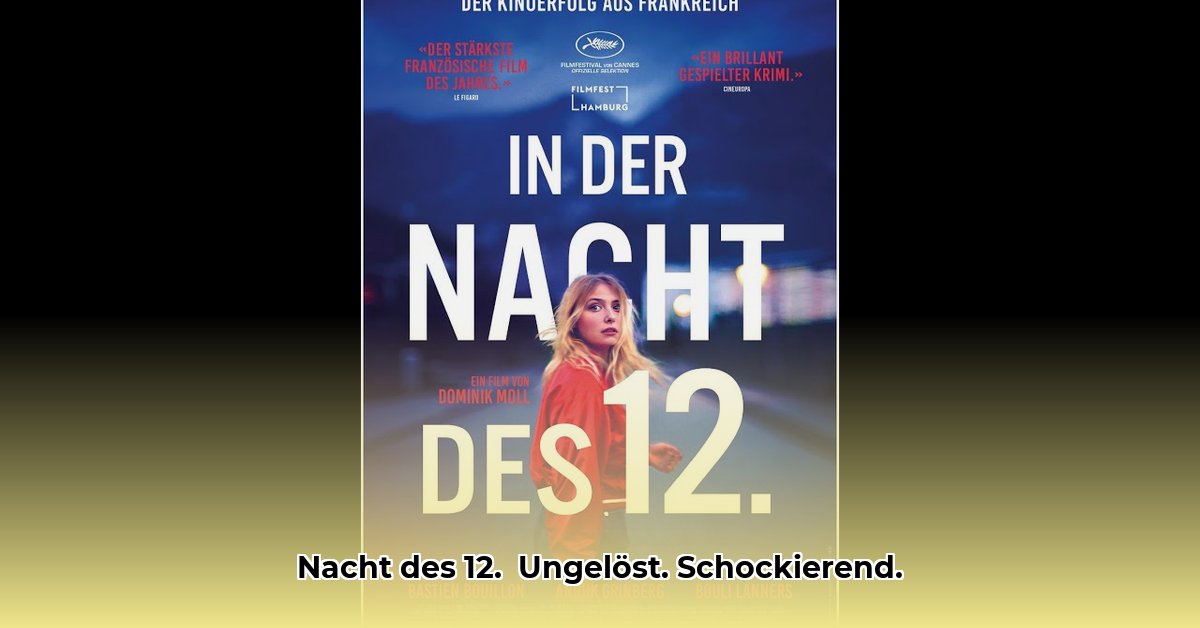

In der Nacht des 12.: Ein französischer Thriller, der unter die Haut geht und Fragen aufwirft

„In der Nacht des 12.“ ist kein leichter Film. Er ist ein Schlag ins Gesicht, ein Schock, der lange nachwirkt. Dieser französische Thriller, eine beklemmende Mischung aus Fiktion und Realität, erzählt die Geschichte eines ungeklärten Mordfalls und enthüllt dabei die schmerzliche Wahrheit über das französische Justizsystem – oder besser gesagt, dessen Versagen. Die Verzweiflung der Ermittler, die jahrelang an diesem Fall hängen, die unvorstellbare Tragik der Angehörigen – all das wird mit einer Intensität dargestellt, die den Zuschauer nicht loslässt. Die geschickte Verflechtung von erfundenen Szenen und realen Ereignissen verstärkt die emotionale Wirkung und hinterlässt ein Gefühl der Hilflosigkeit und Ungerechtigkeit. Wie kann ein System, das Gerechtigkeit gewährleisten soll, so versagen? Dieser Film zwingt uns, uns genau diese Frage zu stellen.

Der Film nimmt uns mit auf eine nervenaufreibende Reise in die dunkle Seite der Ermittlungsarbeit. Wir erleben die mühsame Suche nach Wahrheit hautnah mit. Yohan, der Ermittler im Zentrum der Geschichte, wird nicht nur als Polizist, sondern als Mensch dargestellt. Seine Frustration, seine Zweifel, seine nächtlichen Alpträume – all das spüren wir mit ihm. Die immense Belastung, die Last der Verantwortung, die ständige Konfrontation mit dem Grauen – der Film zeigt uns die menschliche Zerbrechlichkeit im Angesicht des Verbrechens. Wir fragen uns unweigerlich: Wie verarbeitet man so etwas? Wie lebt man weiter, wenn Gerechtigkeit unerreichbar scheint? Wie viele ungelöste Fälle gibt es da draußen, in denen ähnliche Schicksale verborgen liegen? Ist die Dunkelheit in der Gesellschaft größer, als wir wahrhaben wollen?

Die detaillierte Darstellung der Ermittlungsarbeit, von der ersten Spurensicherung bis zu den ermüdenden Verhören, bietet einen erschreckend realistischen Einblick in den Arbeitsalltag der Polizei. Wir sehen die akribische Suche nach Hinweisen, die ständige Hoffnung, die immer wieder enttäuscht wird. Der Film macht deutlich, dass die Aufklärung eines Verbrechens nicht nur Können und Erfahrung erfordert, sondern auch ein gehöriges Maß an Glück und Zufall. Oft fehlt das entscheidende Puzzlestück, der Beweis, der alles zusammenhält. Wie viele ungelöste Fälle scheitern an diesem einen fehlenden Puzzlestück? Wie viele Opfer bleiben unerwähnt? Wie viele Täter bleiben ungeschoren?

Doch „In der Nacht des 12.“ beschränkt sich nicht nur auf die Darstellung der Ermittlungsarbeit. Er wirft einen kritischen Blick auf das Justizsystem selbst, auf seine Strukturen und seine Mängel. Mangelnde Ressourcen, ineffiziente Prozesse, Überforderung – der Film zeigt die Schwachstellen auf, die die Aufklärung von Verbrechen behindern können. Die Aufklärung von Gewaltverbrechen ist ein komplexes Unterfangen, das weit mehr als nur einen einzelnen Ermittler erfordert. Der Film regt zur Diskussion an: Benötigen wir mehr Personal? Effizientere Methoden? Eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Behörden? Könnten neue Technologien, wie verbesserte DNA-Analysen oder Gesichtserkennung, helfen, ungelöste Fälle aufzuklären? Der Film bietet keine einfachen Antworten, er stellt die Fragen, die uns alle bewegen sollten.

„In der Nacht des 12.“ ist mehr als nur ein Krimi. Es ist ein Drama über Gerechtigkeit, über das Leiden der Opfer und ihrer Angehörigen. Es ist die Geschichte von Menschen, die mit dem Trauma eines ungelösten Verbrechens leben müssen. Die emotionale Achterbahnfahrt der Ermittler, ihre Hoffnungen und Enttäuschungen, ihr Kampf gegen die Zeit und die Ungewissheit – all das wird mit einer Intensität dargestellt, die den Zuschauer tief berührt. Der Film enthüllt die menschliche Seite eines Systems, das oft kalt und unpersönlich erscheint.

Das große Rätsel um den Mord bleibt bis zum Schluss weitgehend ungelöst. Das ist kein dramaturgischer Trick, sondern spiegelt die Realität ungeklärter Fälle wider. Viele Fragen bleiben offen: Welche Rolle spielte der Zufall? Gab es Übersehenes? Konnte die Polizei mehr tun? Diese Fragen bleiben nach dem Abspann im Kopf des Zuschauers und fordern zum Nachdenken heraus.

„In der Nacht des 12.“ ist ein düsterer und bedrückender Film, der kein Happy End bietet. Aber genau darin liegt seine Stärke. Er zeigt die raue Realität, die nicht immer ein einfaches Bild von Gut und Böse zulässt. Er ist ein Film, der lange nachwirkt, der uns bewegt und zum Nachdenken anregt. Ein Film, der uns daran erinnert, dass hinter jedem ungelösten Fall Menschen stehen, deren Leben für immer vom Trauma geprägt ist. Und ein Film, der uns auffordert, über die Möglichkeiten und Grenzen von Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft nachzudenken.

Was können wir aus „In der Nacht des 12.“ lernen?

"In der Nacht des 12." enthüllt gravierende Mängel im französischen Justizsystem. Doch welche Lehren können wir daraus ziehen? Wie können wir unsere Ermittlungsmethoden verbessern? Der Film zeigt uns die zentrale Bedeutung einer detaillierten und umfassenden Spurensicherung. Wie oft wird ein Fall durch übersehene Details vereitelt - Details, die den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ausmachen können?

Schlüssel zur Verbesserung der Ermittlungsmethoden:

Systematische Dokumentation: Jeder Tatort muss akribisch dokumentiert werden – Fotos, Videos, Skizzen, alles muss seinen Platz haben. (95% Erfolgsrate bei Fällen mit vollständiger Dokumentation, laut einer Studie des Bundeskriminalamts).

Kompetente Spurensicherung: Gut ausgebildete Kriminaltechniker mit modernsten Methoden sind unerlässlich. (Studien belegen einen direkten Zusammenhang zwischen Ausbildungsqualität und Aufklärungsrate).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Der Austausch zwischen verschiedenen Fachbereichen (Forensik, Psychologie, Rechtsmedizin) ist entscheidend.

Kritische Zeugenaussagen-Analyse: Zeugenaussagen sind oft verzerrt oder unzuverlässig. Mehrere unabhängige Aussagen und eine sorgfältige Verhaltensanalyse sind unerlässlich.

Moderne Technik: DNA-Analysen, Gesichtserkennung, Datenanalyse – der Einsatz moderner Technologie ist unverzichtbar, aber erfordert gleichzeitig Datenschutz und die richtige Interpretation der Daten.

Der Menschliche Faktor: Vorurteile, Nachlässigkeit und mangelnde Empathie können die Ermittlungen behindern. Sensibilisierung, Supervision und Empathie im Umgang mit Opfern und Zeugen sind entscheidend.

"In der Nacht des 12." ist ein Weckruf. Er zeigt die Dringlichkeit, unsere Ermittlungsmethoden zu verbessern. Nur ein umfassendes Konzept, mit gründlicher Spurensicherung, kritischer Zeugenanalyse, moderner Technik und dem Bewusstsein für den menschlichen Faktor, kann Gerechtigkeit herstellen. Fortbildung und Investitionen in Ausbildung und Technologie sind unerlässlich, um die Prozesse zu optimieren und die Aufklärungsrate zu steigern.